twitterを眺めていたら、パソコン選びについてお悩みの方がいる・・・とのツイートが。

僕はプライベートはMacで、仕事はWindows派ですが、なんやかんや、Windowsのほうが使いやすいと思ってますw / “パソコンを買い替えようとしたら大事な事に気づいた - 28歳独身女、手に職をつける” https://t.co/OfauNBVCro

— nantehida (@nantehida03) 2016年9月3日

確かに、パソコン選びは難しぃ・・・

本職の人は選ぶの簡単なんじゃないの?って言われるかも知れないけど、逆にこだわりがなくなってきている今日この頃(笑)

うーん。個人的にパソコンを選ぶ時のポイントを書き出して見ようと思います。

普段使いなら安い機種でも行ける!

http://www.usamiblog.net/entry/0902-pcwww.usamiblog.net

少し引用させていただきました。仮にアフィリエイトに最適なパソコンってなんだろう・・・ってなると。

個人的な答えは、「たぶん。それはどのパソコンでもOK」となります。

なぜかと言うと、ブログを書くというのはネット環境さえ整っていれば良いわけでありまして、それほど高速な計算処理が必要なわけではないからです。

なので、見た目さえ気にしなければ、結構安いパソコンでも全然問題ないです。

だって・・・ネットにつながれば良いんだし。

もっと言ってしまうと、OSもLinuxにしちゃえばタダだよ?なんて甘い誘惑の回答もしときます(笑)

中古のパソコンを買ってきて、軽量Linuxをぶち込んでしまえばネットには繋がるのですから、アフィリエイトに必要な環境は十分です。

因みに、私が東京でメインに使っていたパソコンは、新品ですがNECの3万円のパソコンでした。

ただし、無線LANが内蔵していないとの話でしたけど、家で使うから良いよってことで有線で挿してつかってました。

CPUは「Celeron」でしたけど、昔の「Core 2 Duo」並には処理速度はあるとの話だったので、まぁいっかってことで購入。処理速度は1.6GHzぐらいだったかな?

ですが、それほどフリーズもせずにバリバリに使っておりました。メモリは4GBです。

ただ、ちょっと重いので外に持ち出すのはしなかったけど・・・;

と言うわけで、”ブログを書く”という用途に絞ってしまえば、かなり安くそして低スペックでも全く問題無いと個人的には思っています。

現に今この記事を書くのに使ってるパソコンは、もう10年近く前のパソコンだし・・・(笑)

ですが、たぶんパソコンを選ぶ一般の方からすると、「聞きたいことはそんなことじゃねぇ!ちゃんと説明しろ。コラ!!」となると思います。

すみません。ちゃんと説明しますから(;´∀`)

パソコン選びのポイント

さて、パソコンは様々な部品から構成されます。個々でスペックがあり、それによって値段が上下するわけです。

パソコンがどういう風に構成されているかについては、過去に書いた記事があるので覗いていただければと思います。

CPU

一番の要はここです。CPUとはパソコンの脳みそだと思ってください。

そして、その頭の良さはクロック数というもので表されます。GHzって単位です。

なぜ Hzなのか・・・これは物理の話になってしまいます;

Hzという単位は、回転数を表す単位ですが、円運動とは横から見れば上下運動に変わりますよね?

つまり、0と1の切り替わり(パルス信号)を表すことが可能です。ですから、このHzの数値が高ければ高いほど、たくさん上下運動出来る。すなわち、パソコン内の計算処理命令をたくさん実行できるというわけです。

ただし。ここで更に難しいことが出てきました。

なんとコアという考え方が出てきたんです。これは、個々で能力は低くても幾つも繋げて仕事を分担させれば、もっと効率よく仕事がこなせるのでは?となったわけです。

ですので、最近ではクアッドコアとか、オクタコアなんて言うものが出てきたりしています。

このコア数が多ければ多いほど、仕事を分担して処理出来るというわけです。

これらを踏まえてまとめると、

- CPUはクロック数(GHz)の数値が高い方が性能が良い

- CPUはコア数が多いほうが性能が良い

となります。つまりこの2つの条件を好条件で満たすCPUが値段が高いのです。

また、ターボ・ブースト機能なんてものまで作り出しちゃって、暇なコアがいた場合にはそいつらを停止させ、忙しいコアのクロック数を一時的に上げるなんてことも;

この機能は確か、i5やi7にしか無かったような気がします・・・(間違ってたらすみません;)

CPUには種類があるのか?

パソコン向けのCPUを作っているメーカーは、IntelとAMDですね。

ですが、ほぼほぼWindowsの機種はIntelが搭載されてます。これはWin-tel戦略という彼らの共同作戦の結果です。

AMDのCPUは、格安のパソコンでほんとうにたまーに見たりしますが、私が購入したパソコンに入っていた試しはありませんね;

今回はIntel CPU について話しましょう。

Intel CPU は日々進化を続けていますが、メジャーなところで行くと

- Pentium

- Core Duo

- Celeron

- i3

- i5

- i7

と言ったCPUがあります。因みに、能力で行けば i3 < i7 となります。その分、i7は値段が高いです。

Pentiumまで遡ると、相当古いパソコンになります。10年以上いや・・・15年選手かもしれません;

その次に出てきたのが、Core Duo系です。「Core 2 Duo」と言うのは、コアが2つあるCPUという意味です。この頃から、コア数と言うのが大事になってきました。

Celeronとは、消費電力を低く抑えることを目的としたCPUで、ノートPCに多く搭載されています。「Celerom M」とかの名前になっていると思います。ただし、その分クロック数は低めになっていますから、ちょいちょいフリーズしたりするんです。ちょっと非力な感じがしますね;

今ではだいぶ改善されたようで、「Core 2 Duo」に匹敵するパワーを得たらしいですよ。

その後、IntelのメインのパソコンCPUは、「iシリーズ」です。

厳密に言うと、この「iシリーズ」は名前は同じでも、年々技術が向上していて、何時の年に発売されたものかによって能力が異なります。

ですが、消費電力の改善等ですから、そこまで気にする必要は無いでしょう。iの後の数字が大きい方が能力が高い!と覚えて貰えればいいです。

今のCPUは、コアは最低でも2つ付いています。それに、コア数が多くても休んでいる場合があったりしますから、あまりこの数にはこだわらなくてもいいと思っています。

それよりも、クロック数を見てください。

おすすめなのは、2GHz以上です。これ以下になると、ヘビーな使い方をするとフリーズ率が高くなります。

あまりにも複数のアプリを立ち上げると、することが多くて固まっちゃうってことです。

メモリ

次に大事な要素はメモリです。

メモリと言うのは、CPUが仕事する時に記憶できる容量のことです。単位はGBです。

これも数が大きければ大きいほど良いです。その分、値段は高くなりますが。

少し難しいことを言いますね。

OSが32bitか、64bitかによってメモリが使える量が変わりますから、注意してください。

パソコンを買うときにOSが64bitと表記されていれば、4GB以上のメモリを搭載してもOKです。(店員さんに聞いてみてもいいでしょう。64bitOSですか?って。)

32bitと表記されているものに対し、4GB以上のメモリを搭載しても意味はありません。

これは、OSの設計上、32bitOSはメモリが4GBまでしか認識出来ないためです。(厳密にはもう少し少ないです。昔は、4GBのメモリでも超大容量だったんですよ?)

今時は、64bitOSが主流になってきていますから、恐らく大丈夫と思いますが、無駄な買い物にならないように注意をしてください。

おすすめなのは、4GB以上です。欲を言うと8GB欲しいです。

4GBあれば一応は大丈夫でしょう。フリーズする要因としては、CPUの能力が低いということもありますし、64bitOSになると各アプリが結構メモリ容量を食うので、直ぐにメモリが枯渇するということになります。

ですから、メモリは容量が大きい方が良いのです。

HDD(外部記憶媒体)

私が次に重要視するポイントは、HDDの容量です。

HDDと言うのは、データを保管する機械のことです。これもGBという単位で表されます。

HDDと言うのは、金属の円盤が内部で回っていてそれに磁気でデータを書き込んでいます。DVDの金属版だと思ってください。

ですから、HDDは回転数であったり、I/O(書き込み、読み込み)の速度が本当はスペックに影響しますが、今はそれほど低速なHDDはありませんから、気にしなくていいと思います。

それよりも容量を気にしたほうが良いですね。

人によって必要な容量はまちまちですが、個人的には500GB以上あると嬉しいです。

ですが、今はそれよりも少なくても良いかなと思っています。

それは外付けHDDを購入するパターンが多いから。

東芝 USB3.0接続 ポータブルハードディスク 1.0TB(ブラック)CANVIO BASICS(HD-ACシリーズ) HD-AC10TK

- 出版社/メーカー: 東芝

- メディア: エレクトロニクス

- この商品を含むブログを見る

今使っているのは、この外付けHDDです。データは基本的にこちらに全部入れています。

そうすれば、万が一パソコンが壊れたとしても、他のパソコンにつなげて作業が続けられます。

ですから、今のパソコンは125GBしかHDDが無いですけど、外付けHDDにデータを入れているので不自由ないですね。

SSD

よくここで言われるのは、SSDについてです。

個人的な意見としては、値段が上がるのであればわざわざSSDにする必要性はないと思っています。

SSDとは、HDDと同じ外部記憶媒体という機械なのですが、仕組みがそもそも異なります。

想像しやすいのでいくと、USBメモリの大きい版だと思ってください。それが、HDDの部分に搭載されています。

SSDは、HDDのように円盤が回っているのではないため、ヘッド(DVDで言うところの読み出しレンズのこと)でのデータ検索が必要ではありません。高速にデータのI/Oが実現されます。

また、デフラグも必要ではありません。

ただし、欠点としては値段が高い。

薄型のUltrabookは、基本的にSSDを搭載していてとっても見た目もカッコいいですし、外部の勉強会に参加した時は皆Ultrabookでした。私は肩身が狭い思いをしました( ;∀;)

でもね。とってもお値段が張るんですよ。

アプリ開発者ならば分かりますが、普段インターネットを使うぐらいの用途であれば、SSDにしてまで高い値段を払う必要性は無いと思います。

もう少しSSDは値段が下がってくるまで待ってもいいかなと思っています。

ただし、私みたいに複数台のパソコンを所持するのでなく、1台でいいんだ!って方は、ちょっと奮発して買っちゃうのも手です。

10万〜20万は覚悟した方がいいですね。

因みに、私はSurface Pro 2 を持っています。かなり楽です。

単体モデル [Windowsタブレット] MQ2-00017 (シルバー) マイクロソフト Surface Pro 3 [サーフェス プロ](Core i5/128GB) 単体モデル [Windowsタブレット] MQ2-00017 (シルバー)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/414OCrNA4bL._SL160_.jpg)

マイクロソフト Surface Pro 3 [サーフェス プロ](Core i5/128GB) 単体モデル [Windowsタブレット] MQ2-00017 (シルバー)

- 出版社/メーカー: マイクロソフト

- メディア: Personal Computers

- この商品を含むブログを見る

タブレットのように使えますし、ノートPCとしても十分の能力を持っています。

かばんに入るんで持ち歩きも楽です。外でパソコンを使うときはこれで対応していました。

それに十分なスペックを持ってるんで、途中から家の中もこれ1台で済ませるようになっちゃいましたけどね(笑)

画面が小さいなと思ったら、HDMI端子でTVにでもつなげればいいですし。

こういった2in1系の(タブレットとノートPC兼用)パソコンは、SSDですから爆速ですよ。

ただし、15万ぐらいしましたけど・・・orz

HDDでも十分に速さは出ますし、そもそもの話、遅くなるのは長く使ってHDD内のデータがぐちゃぐちゃになっているからです。

ですから、綺麗にOSを入れなおせば十分に速くなります。そういう意味でも、SSDにこだわる理由はないかなと思います。

もし、基準として「格好良さ!」を重要視するならば、SSDの選択肢は必要となるでしょう。

- 出版社/メーカー: Asustek

- 発売日: 2015/02/20

- メディア: Personal Computers

- この商品を含むブログを見る

こだわり的なオプション

ここから先はこだわりの部分になります。

無線LAN受信機

Wi-Fi(無線LAN)を使うためには、無線を受信する子機が必要です。

ノートPCなら大抵は内蔵しています。

ただし、冒頭に述べたように私みたいに格安のノートパソコンを探しなんてすると、内蔵していないパターンもあります。

内蔵している方が楽なので、この部分は確認しましょう。

もし内蔵していなくても、無線LAN受信機を別で購入すればいいですから慌てないでくださいね。ただし、ちょっと邪魔くさくなります;

BUFFALO 無線LAN子機 Air Station NFINITI 11n/g/b USB用 WLI-UC-G301N

- 出版社/メーカー: バッファロー

- 発売日: 2009/08/02

- メディア: Personal Computers

- 購入: 38人 クリック: 89回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

GPU

グラフィックに負担をかける処理が多い場合(ゲームをやったり、3Dモデリングだったり、イラストを描いたり・・・)、CPUでは計算が追いつかない場合があります。

その場合には、GPUについて検討しましょう。これは、グラフィック関係の演算処理をCPUの代わりに行う脳みそになります。

NVIDIA等が有名です。これは、低価格のノートPCには搭載されていません。ですから、スペック表を見てGPUについての項目があるかを確認してみるか、店員さんに聞いてみましょう。

サウンドカード

DTM等の作曲をする方は、PC内部のノイズをキャンセルするためにサウンドカードを搭載するという方もいるでしょう。

実は私の場合は、サウンドカードは載せていません。

自宅のデスクトップパソコンはDTM用としてカスタムで依頼したのですが、サウンドカードは載せませんでした。

因みに、モニターも買ってません(笑)

全部で7万円だったかな? i5で2.5GHz、メモリ4GBだったと思います。HDDは500GBです。

どうやって音を出していたかというと、一旦TVにHDMIでつなげます。42インチだったんで、あっという間に大型モニターの出来上がりです。

次に、TVからアナログ端子ですが、ONKYOのコンポに音を経由させます。すると、PCノイズはキャンセルされて、元の音が出るんです。

後は、MIX用のヘッドフォンをコンポにつなげて曲をつくってました。

OS

OSとはオペレーティング・システム。つまり、パソコンの根幹をなすソフトウェアです。

メジャーなところで行くと・・・

- Mac OS

- Windows

- Linux

と言うのがあります。Mac OS はUnixというOSの機能拡張OSです。

Windows はUnixとは全然別として作られました。ですので、操作があまりに異なるのです。

Linux とは、Unix Like なフリーなOSを有志で作ってしまおう!ということで出来上がったOSです。

ですから、Mac と Linux は設計思想等の根幹では似ているところがあります。

Mac OS がクリエイターに支持されるのは、フォント等のグラフィックに非常に力を入れたからです。

Windows はどちらかというと、事務作業効率化に力を入れたOSになったため、仕事用というイメージがつきました。

フリー(無料)であるLinux は廉価版なのか?と言われると、そうではありません。

実はインターネットの中で重要な位置を占める、中継地点のサーバコンピュータは大半はLinuxで動いています。それは、ハッカーを中心として開発がすすめられているために、セキュリティの脆弱性が直ぐに修正されること。また、長い歴史の中で確実に実績を積み重ねてきていることがあります。FacebookやGoogleのサーバ等でも大活躍しているんですよ?

因みに、私は今のパソコンはWindows ではなく Linux の一種である Ubuntuで作業してます。セキュリティソフトは購入してませんし、なくても大丈夫です。それほどに、セキュリティ面で堅牢なOSなのです。(ただし、絶対に安全というわけではありません。ウイルスの開発対象がWindowsが多いというのもひとつの理由です。しかし、Linuxはプログラムの実行権限に関して強固なので、ウイルスが身動きがとりにくいのです。)

さて、Ubuntuで作業していますが、ブログを書くのに何も苦労してません。むしろ、フォントが綺麗なんで、こっちの方がお気に入りです(笑)

それに無料ですし、低スペックでも動くというのが売りですから!

Mac OS は Macのパソコン及びノートPCで利用することが前提となっていますから、Apple製品でなければいけません。

この点は気をつけてください。今持っているパソコンに Mac OS を入れるということは不可能です。(仮想マシンという手もありますが、通常のやり方では無理です。かなり小細工を行う必要があります。一般の人が行うのは難しいでしょう;)

Windows は大半のPCで利用可能です。寧ろ、Windows が動くのを前提としていますからね・・・

あと付け加えると、Linux はWindows が動作するなら、大半は動きます。

この部分は好きなOSを選んでください。

最後に

なんか余計なことまで書いた気が・・・(笑)

だいたいはパソコン選びのポイントはこんな感じでしょうか。

なんか参考にならない気がしてきたww

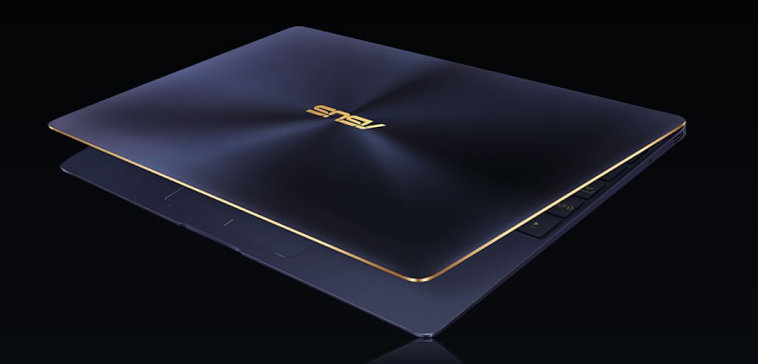

本音を言うとね。ZenBook3が欲しいかな。

あれなら1台で全部まかなえそう。見た目も格好良いし。

でも・・・お値段が!!11万円からだそうな。

うーん!

手元のノートPCが全部逝っちまったら考えるよ(笑)

Surfaceがバリバリで元気だから、当分先になりそうだけど。

皆さんの参考になればいいですが、なんかぐだぐだな記事になっちゃった;

すまそ!!